Das Zweite Vatikanische Konzil brachte tiefgreifende Umwälzungen in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche mit sich – nicht nur in Ritus und Sprache, sondern auch in der geistlichen Musik. Was als Reform im Geiste der aktiven Teilnahme der Gläubigen angekündigt wurde, entpuppte sich in weiten Teilen als Bruch mit der liturgischen und musikalischen Tradition der Kirche. Die Veränderungen im Gotteslob – dem offiziellen Gesangbuch im deutschen Sprachraum – sind ein beredtes Zeugnis dieses Umbruchs.

Sprachlicher und theologischer Bruch

Vor dem Konzil war das Gesangsgut der Kirche getragen von lateinischen Hymnen, triumphalen Lobgesängen, und einer klaren, dogmatisch fundierten Theologie. Die begleitenden Lieder in Volkssprache (eine spätere Einführung) waren feierlich und oft poetisch durchdrungen von der Sprache der Väter und der Scholastik. Nach dem Konzil wurde das Lateinische weithin verdrängt und durch eine vereinfachte Volkssprache ersetzt. Lieder wurden textlich umgestaltet, teilweise umformuliert oder sogar theologischen Kompromissen unterworfen, um ökumenischer zu erscheinen.

Beispielhaft hierfür ist das Lied „Ich will zur Kirche gehören“, das in der neuen Version zum neutraleren „Ich will zum Herrn gehören“ umgeformt wurde. In anderen Fällen wurden ganze Strophen mit marianischem oder triumphalem Charakter gestrichen, wie bei „Es kommt ein Schiff, geladen“ oder „Ein Haus voll Glorie schauet“. Die klare katholische Identität wurde zugunsten einer „allgemeinchristlichen“ Ausdrucksweise geopfert.

Musikalische Nivellierung statt Erhebung

Traditionell war der gregorianische Choral das Hauptgut der römischen Liturgie – von der Kirche selbst als „eigene Musik der römischen Liturgie“ anerkannt (vgl. Sacrosanctum Concilium, Nr. 116). In den Reformen nach dem Konzil wurde zwar formal an dieser Vorrangstellung festgehalten, praktisch aber trat der Choral in den Hintergrund. Stattdessen wurden neue, volkstümliche oder gar profane Melodien zugelassen. Lieder wurden melodisch vereinfacht, Rhythmen angepasst, Wiederholungsstrukturen eingeführt – alles im Namen der „aktiven Teilnahme“.

Diese Musikstile, die oft an Schlager, Volkslied oder populäre Genres erinnern, fördern kaum die innerliche Sammlung oder die Erhebung des Geistes zu Gott, sondern orientieren sich an der Gefälligkeit für das Ohr – nicht an der objektiven Ehre Gottes. Die „niedrigschwellige“ Musiktheologie ließ das Sakrale verblassen.

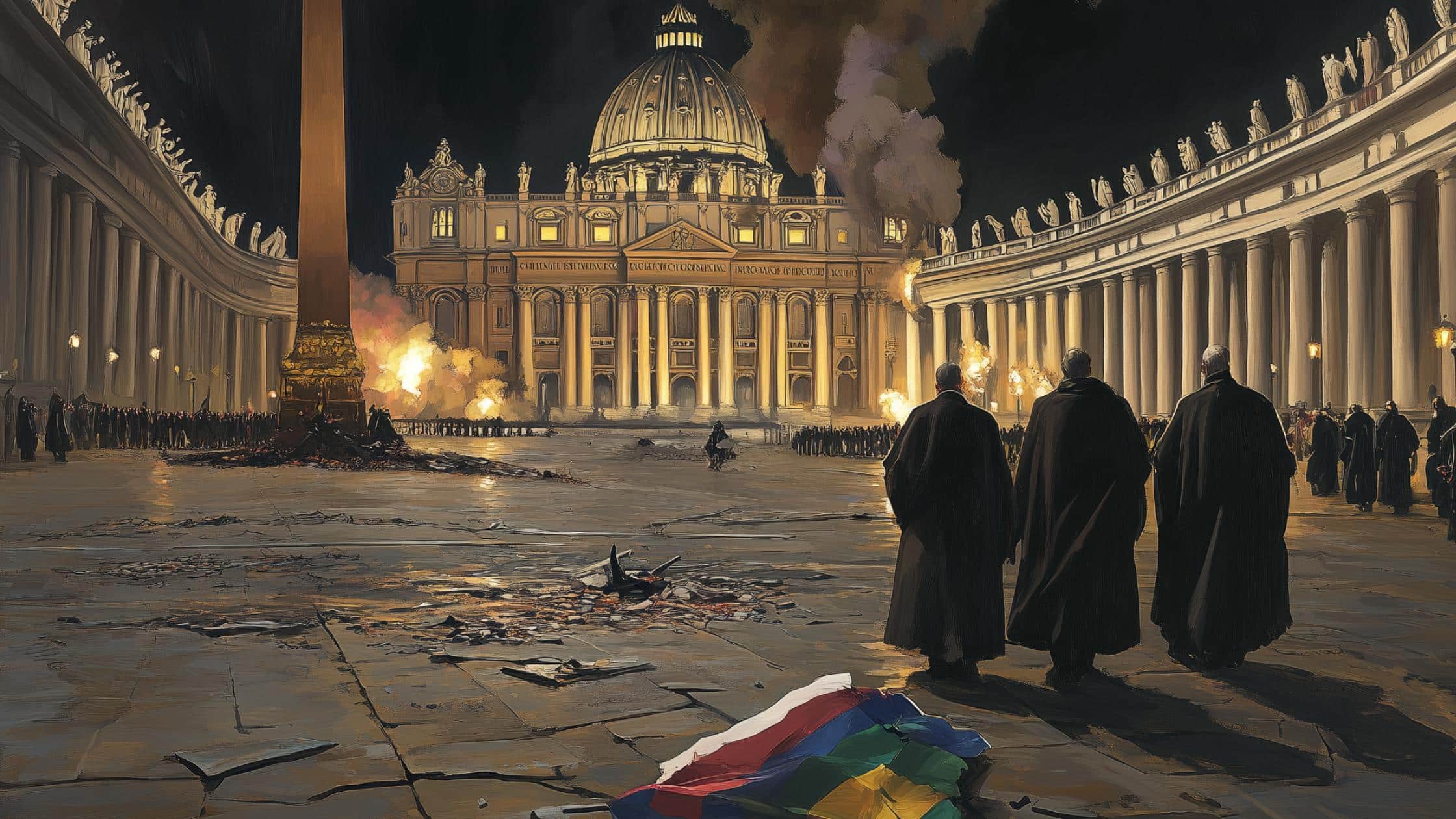

Zahlreiche Lieder protestantischen Ursprungs fanden Eingang ins neue Gotteslob. Manches wurde umgedichtet, anderes unverändert übernommen. Gleichzeitig verschwanden viele der klassischen, dezidiert katholischen Gesänge – nicht selten solche, die Marienverehrung, das Papsttum oder das eucharistische Opfer behandelten. Dies stellt nicht bloß eine liturgische Verschiebung dar, sondern eine theologische.

Während früher die Kirche ihre Lehre auch durch ihre Lieder prägte, unterwarf man sich nun einem Zeitgeist, der das Anderssein der katholischen Kirche als Makel erscheinen ließ. Infolgedessen wurden auch profane Lieder zu geistlichen umfunktioniert – ein unheilvoller Synkretismus, der weder Kunst noch Liturgie dient.

Der Verlust der sakralen Tiefe

Die traditionelle Kirchenmusik, wie man sie in den alten Diözesangesangbüchern finden konnte, durchdrungen vom Geist der Anbetung, der Ehrfurcht und des Mysteriums, findet sich in modernen Gesangbüchern dagegen mit flacher Sprache, subjektiver Religiosität und betonter Emotionalität. Der Geist des Opfers wurde durch den Ton der Gemeinschaft ersetzt, das Göttliche dem Menschlichen untergeordnet.

Die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils in Bezug auf die Kirchenmusik zeigen, dass nicht bloß Form und Ausdruck verändert wurden, sondern Geist und Inhalt. Was einst als Lobgesang der Kirche galt, wurde reduziert auf singbare Gruppenpädagogik. Eine Rückkehr zur traditionellen Hymnik bedeutet nicht nur ästhetische Bereicherung, sondern eine Wiederannäherung an den eigentlichen Sinn der Liturgie: die Anbetung Gottes in der Schönheit der Heiligkeit.

Quellen:

- „The German ‘Catholic’ Hymnal Before the Synodal Way“ – OnePeterFive

- „What’s Changed?“ – Homiletic & Pastoral Review

- „Sacrosanctum Concilium“ – Zweites Vatikanisches Konzil

- „Chirograph zum 100. Jahrestag des Motu Proprio ‘Tra le sollecitudini’“ – Papst Johannes Paul II.

- „Musik ist ein Begleiter der Liturgie“ – Interview mit Dr. Timothy McDonnell (Omnes)

- „Hymns and Hymnals, II: Vatican II and Beyond“ – Encyclopedia.com

Eine Antwort

Da ich Jahrgang 1957 bin, viele alte Lieder auswendig singen kann, kann man ohne Buch nicht mehr mitsingen!

Habe vor 2 Tagen eine Spende von € 100.00, überwiesen!